Stieglitz (Wappentier)

Der Stieglitz (auch Distelfink, Distelzwang, Distelzwingli, Distelzweigli, Distelzweiglein oder ähnlich genannt; aus dem Polnisch/Slawischen [„szczygieł“] ins Deutsche entlehnt; mhd. stigeliz, stigliz, stiglitze, für den Vogelhändler oder einen fröhlichen, bunt gekleideten Menschen; griechisch acalanthis, lateinisch carduelis von „carduus“, die Distel; französisch chardonneret; englisch goldfinch [=Goldfink]) ist in der Heraldik ein seltenes Wappentier bzw. eine wenig verbreitete gemeine Figur.

Darstellung

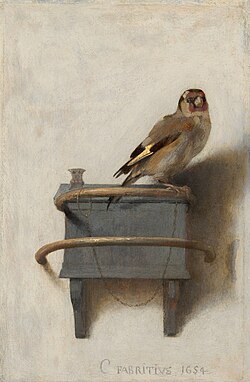

Die Darstellung eines Stieglitz in Wappen lehnt sich an das Idealbild des natürlichen Finkenvogels (Stieglitz![]() , carduelis carduelis) an, sollte aber heraldisch stilisiert erfolgen, wobei die typischen Merkmale des Vogels (schlanke Gestalt mit kurzem Hals und dünnen Füßen, kräftige [rote] Gesichtsmaske, ein [weißer] Kopf mit langem und spitzen Schnabel und [weißen] Halsseiten, abgesetzt ein [schwarzer] Nacken und Oberkopf, Flügel mit deutlich abgesetzter, breiter [gelber] Binde sowie ein gegabelter Schwanz etc.) in der heraldischen Gestaltung besonders zu betonen sind. Zur besseren Unterscheidung sollte man einer Stieglitzfigur zusätzlich ein typisierendes Attribut (Distelblatt, Distelzweig, Distelstrauch oder ähnliches) beigegeben. In der Normalform erscheint die Stieglitzfigur in Wappen mit angelegten Flügeln in einer sitzenden/stehenden Körperhaltung und ist nach heraldisch rechts gewendet; andere Stellungen (wie zum Beispiel „fliegend“) sollten in der Beschreibung gemeldet werden).

, carduelis carduelis) an, sollte aber heraldisch stilisiert erfolgen, wobei die typischen Merkmale des Vogels (schlanke Gestalt mit kurzem Hals und dünnen Füßen, kräftige [rote] Gesichtsmaske, ein [weißer] Kopf mit langem und spitzen Schnabel und [weißen] Halsseiten, abgesetzt ein [schwarzer] Nacken und Oberkopf, Flügel mit deutlich abgesetzter, breiter [gelber] Binde sowie ein gegabelter Schwanz etc.) in der heraldischen Gestaltung besonders zu betonen sind. Zur besseren Unterscheidung sollte man einer Stieglitzfigur zusätzlich ein typisierendes Attribut (Distelblatt, Distelzweig, Distelstrauch oder ähnliches) beigegeben. In der Normalform erscheint die Stieglitzfigur in Wappen mit angelegten Flügeln in einer sitzenden/stehenden Körperhaltung und ist nach heraldisch rechts gewendet; andere Stellungen (wie zum Beispiel „fliegend“) sollten in der Beschreibung gemeldet werden).

In Wappen kommt der Stieglitz bevorzugt natürlich (d. h. in Naturfarbe respektive Naturform), seltener heraldisch vor (das ist zum Beispiel einfarbig, mit nur einer heraldischen Farbe). Erscheint die Bewehrung in einer anderen beziehungsweise in einer hervorgehobenen heraldischen Farbe, ist dies anzuzeigen. Wie kaum eine andere Vogelfigur eignet sich die Stieglitzfigur zu einer Einfärbung des Wappenmotivs in einer changierenden Abfolge von heraldischen Farben nach der Empfehlung Metalle dürfen nicht an Metalle, Farben nicht an Farben grenzen (etwa in der Abfolge: roter Kopf, silberner Nacken/Hals, schwarz-golden-schwarze Flügel, silberner Hinterleib mit schwarzem Schwanz).

Verbreitung und Geschichte

Wann genau die Stieglitzfigur zum ersten Mal in einem Wappen erscheint, ist unklar beziehungsweise nicht ausreichend erforscht. Nach den Angaben zu Wappen im Neuen Siebmacher gab es etwa im 16. Jahrhundert die ersten Familienwappen mit einem Stieglitz als Wappenfigur.

- Wappen mit Stieglitz (nach dem Neuen Siebmacher; Auswahl)

Es ist allerdings wahrscheinlich, dass der Stieglitz schon früher im Wappenwesen eine Rolle spielte (vgl. nachstehend „Wappen der Gesellschaft zum Distelzwang“ und „Wappen derer von Stieglitz“).

Stieglitz im Wappen der Gesellschaft zum Distelzwang

Beispielsweise erscheint das Stieglitzmotiv in einem im 17. Jahrhundert verschränkten Adelsstubenwappen der berner burgerlichen Korporation Gesellschaft zum Distelzwang![]() , die um die Mitte des 15. Jahrhunderts aus dem Zusammenschluss der beiden Adelsstuben zum Narren (urkundlich bereits 1392 erstmals erwähnt) und zum Distelzwang entstand (früher Adeliche Gesellschaft zum Narren und zum Distelzwang genannt).

, die um die Mitte des 15. Jahrhunderts aus dem Zusammenschluss der beiden Adelsstuben zum Narren (urkundlich bereits 1392 erstmals erwähnt) und zum Distelzwang entstand (früher Adeliche Gesellschaft zum Narren und zum Distelzwang genannt).

„Die Zeit (der) Entstehung (der zwei Adelsstuben) ist nicht sicher, sehr wahrscheinlich im Anfang des 14. Jahrhunderts (..)“

Vor der Vereinigung gab es zwei einzelne Wappen, wobei die Adelsstube zum Distelzwang den namengebenden Distelfink auf einem dreiblättrigen Lindenzweig führte. Ab wann genau das Einzelwappen mit dem Distelfink von der Adelsstube zum Distelzwang geführt wurde, ist unklar, mit hoher Sicherheit bereits im 15., womöglich sogar schon im 14. Jahrhundert. Es basiert nach einigen Autoren auf einem alten Hauszeichen und der Stieglitz steht angeblich sinnbildlich für die Passion Christi![]() .[2][3]

.[2][3]

Stieglitz im Wappen derer von Stieglitz

Als Referenz für ein redendes Wappen mit Stieglitz können das Wappen und die Wappenderivate derer von Stieglitz![]() angeführt werden.

angeführt werden.

„Stieglitz: in der rechten Hälfte des gespaltenen Schildes ein Stieglitz (Vogel)“

„Stieglitz: wird von 2 Familien d(es) N(amens) Stieglitz geführt.“

Friedrich Karl zu Hohelohe-Waldenburg kolportiert, dass sich noch im 14. Jahrhundert in einem Siegel des Heinrichs von Stieglitz die Stieglitzfigur nicht im Wappenschild, sondern darüber (sic!) befunden habe (der Verbleib des Siegels ist unbekannt; dem Heraldik-Wiki liegt dazu keine Bildquelle vor).

„Der Stieglitz über dem Wappenschilde auf dem Siegel Heinrichs von Stieglitz von 1356 (..)“

Stieglitz in Kommunalwappen

Heute (Stand 2019) erscheint die Stieglitzfigur auch in Kommunalwappen redend (beispielsweise im Wappen von Stegelitz![]() , Deutschland oder im Wappen von Stehelčeves

, Deutschland oder im Wappen von Stehelčeves![]() , Tschechien).

, Tschechien).

Oben: natürlicher Stieglitz, auf Ast sitzend (Stegelitz

)

)

Fliegender Stieglitz (Wappen Stehelčeves

)

)

Stieglitz in der Helmzier

Zuweilen erscheint eine Stieglitzfigur im Oberwappen, zum Beispiel im Wappen von Charles Kay-Shuttleworth, 5. Baron Shuttleworth![]() .

.

Stieglitz in der Helmzier (Wappen Charles Kay-Shuttleworth, 5. Baron Shuttleworth

)

)

Symbolik

Symbolik innerhalb der Heraldik

Die gemeine Figur Stieglitz/Distelfink eignet sich für redende Wappen, zum Beispiel für Familien mit dem Namen Stieglitz, Cardon, Goldfinch et cetera oder für Wappen mit Orts-/Gemeindenamen wie Stegelitz, Stehelčeves und so weiter.

Symbolik außerhalb der Heraldik

Der Stieglitz war in einem weitem Sinn unter anderem im Mittelalter ein Sinnblild Christi, des Christkindes und der durch Leiden geläuterten gläubigen Seele. Im Zusammenhang mit der symbolischen Wechselbeziehung zwischen Stieglitz und Mensch führt die deutschsprachige Wikipedia 2019 unter anderem an (Auszug):

„

Die auffällige Färbung des Stieglitzes erklärte man sich in einer Sage folgendermaßen: Als Gott allen Vögeln ihre Farben gab, blieb der Stieglitz bescheiden in der hintersten Ecke sitzen. Schließlich kam er als Letzter zu Gott, der keine Farbe mehr hatte. Da suchte Gott aus jedem Topf noch einen kleinen Tupfer: So kamen der rote Schnabelgrund, der schwarze Scheitel, die schwarzen Flügel und der Schwanz zustande, die gelbe Binde über den Flügeln, die weißen Tupfen an Kopf, Flügeln und Schwanz, der lichtbraune Rücken und die gelbweiße Unterseite.

Im Mittelalter wurde der Stieglitz als Talisman zum Schutz vor der Pest verwendet. Conrad Gessner

(1554) erwähnte diesen Vogel in seinem Vogelbuch und setzte ihn bei Erkrankungen ein. So sollen gebratene Stieglitze ein geeignetes Heilmittel gegen Bauchgrimmen und Darmgicht sein. Da man dem Stieglitz die Fähigkeit zuschrieb, Krankheiten anzuziehen, wurde ein solcher Vogel zu ebendiesen Zweck in das Zimmer eines Schwindsüchtigen gehängt.

Das griechische Wort „Acalanthis“ bedeutet Stieglitz und bezeichnet eine der Pieriden, die Kinder des Pierus, Königs von Emathia, die sich in einen Wettgesang mit den Musen

einließen. Für diese Keckheit wurden sie zur Strafe von den Musen nach Ovid

in Elstern, nach Anderen aber in verschiedene Vögel verwandelt.[7]

Der Stieglitz ist ein Symbol für Ausdauer, Fruchtbarkeit und Beharrlichkeit. Wegen seiner Vorliebe für Disteln und der Färbung seines Kopfes stellt er in der christlichen Ikonographie ein Symbol für den Leidensweg

Jesu Christi

dar. Er ist Detail vieler Marienbildnisse, auf denen er den Vorausblick auf die Kreuzigung Christi

darstellt (..)“

Wappenbilderordnung

- Der Stieglitz=Distelfink wurde zusammen mit dem Ausdruck „Finkenvögel“ (Buchfink, Grünfink, Zeisig, Bluthänfling, Gimpel=Dompfaff, Girlitz=Kanarienvogel) in die Wappenbilderordnung (WBO) des Herold (Verein) im Abschnitt „Andere Wildvögel“ unter der Nr. 4811 aufgenommen.

Weblinks

Einzelnachweise

- ↑ Burgengemeinde (Hrsg).: Berner Wappenbuch. Wappenbuch der burgerlichen Geschlechter der Stadt Bern. Bern, 1932. S. 134 f.

- ↑ Berchtold Weber: Das Wappen der Gesellschaft zum Distelzwang. In: Der Distelfink. Nr. 2. März/2008. S. 3 (Digitalisat)

- ↑ Seite „Gesellschaft zum Distelzwang“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 19. Juni 2019, 16:20 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gesellschaft_zum_Distelzwang&oldid=189691164 (Abgerufen: 27. Oktober 2019, 23:14 UTC)

- ↑ Querfurt, Curt Oswalt Edler von: Kritisches Wörterbuch der heraldischen Terminologie. Nördlingen: Beck. 1872. Neudruck: Wiesbaden: M. Sändig. 1969. Seite 115.

- ↑ J. Siebmacher's grosses und allgemeines Wappenbuch, Einleitungsband, Abteilung B: Grundsätze der Wappenkunst verbunden mit einem Handbuch der heraldischen Terminologie (Maximilian Gritzner). Nürnberg: Bauer & Raspe, 1889/1890. S. 93. Reprint on Demand. Universtitäts- und Landesbibliothek Tirol. 2009. ISBN 3-226-00671-1.

- ↑ Friedrich Karl zu Hohelohe-Waldenburg: Zur Geschichte des Fürstenbergischen Wappens: heraldische Monographie. (F-K). Blum und Vogel, Stuttgart, 1860. Fußnote, S. 2. (Google)

- ↑ Stichwort: Acalanthis in Wilhelm Vollmer: Wörterbuch der Mythologie. Stuttgart 1874, S. 4.

- ↑ Seite „Stieglitz“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 17. Oktober 2019, 19:54 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Stieglitz&oldid=193218476 (Abgerufen: 28. Oktober 2019, 02:03 UTC)