Beutelbuch (Heraldik)

(Wappen Pavel R. Pokorný)

Der Ausdruck Beutelbuch (auch Buch im Beutel, Buchbeutel, Booksbüdel, Gürtelbuch, Brevierbuch, Mönchsbuch genannt; lat.: liber caudatus; frz.: livre de ceinture, etui de livre oder livre en aumônière; engl.: girdle book oder pouch) bezeichnet in der Heraldik eine gemeine Figur, deren Aufkommen kaum vor Mitte 14. Jahrhunderts angesetzt werden kann, als wirkliche Beutelbücher eine immer größere Verbreitung fanden.[1]; in der frühesten Zeit des Wappenwesens ist die Figur nicht gebräuchlich.

Darstellung

Mit den zuvor genannten umgangssprachlichen Ausdrücken (Beutelbuch, Buchbeutel et cetera) können im Wappenwesen unterschiedliche gemeine Figuren gemeint sein, die in der Wappendarstellung streng voneinander abzugrenzen sind:

| (Benennung im Beitrag) | Beschreibung | Beispiel | |

|---|---|---|---|

| Beutelbuch |

Diesen kann man verschnüren, so dass ein Buch geschützt und transportabel ist. Die Figur sieht zwar aus wie ein „hängender Beutel, in dem ein Buch eingearbeitet ist“[2], ist aber ein „Buch, mit beutelförmigen Einband“. |

1471: Beutelbuch; Material: Wildleder und Messingbeschläge über Holz; Beutellänge: 42 cm; (Fotografie) |

|

| Buchbeutel[4][5], Beutelärmel[6][7] |

Das Kleidungsteil erscheint im Wappenwesen einerseits als „leerer“ beutel-/sackförmiger (Hänge-)Ärmel, das heißt als Figur ohne Arm und Hand, andererseits als mit dieser Form des Ärmels bekleideter Frauenarm (mit Hand). |

Frauenarm (mit vom Handgelenk herabfallenden beutelförmigen Hängeärmel; nach Armorial Le Breton; ca. 1292 bis ca. 1530) |

Hänge-/Beutelärmel (aus dem linken Schildrand kommendend; nach Armorial Le Breton; ca. 1292 bis ca. 1530) |

Beutelbuch

Die Figur Beutelbuch ist der gleichnamigen praktischen Einbandform des späten Mittelalters nachempfunden,

„(..) die bei den Büchern kleineren Formats (Gebetbücher, im Norden auch Gesetzestexte) verwendet wurde und es ermöglichte, das Buch wie einen Beutel in der Hand zu tragen oder mittels eines Knotens oder Knopfes am Gürtel zu befestigen.“

„(Bücherbeutel), einem Tragbeutel, in dem die Frauen ihr Gesangbuch, die Ratsherren in Hamburg, wenn sie zum Rathause gingen, ihr streng beobachtetes, obwohl veraltetes Statutenbuch trugen“

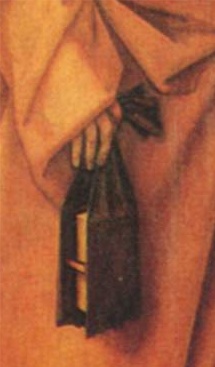

Diese Einbandform war zwischen Mitte des 14. bis ins 16. Jahrhundert beliebt (der letzte datierte Einband stammt von 1579).[8] Der Niedergang von Beutelbüchern hängt mit der Erfindung des modernen Buchdrucks ab 1450 und der immer größeren Verbreitung von gedruckten Büchern im 16. Jahrhundert zusammen. In der Literatur ist die Datierung des ersten Beutelbuchs nicht einheitlich bestimmt. Teilweise wird sie in das 14. Jahrhundert verlegt, in anderen Quellen in das 13. Jahrhundert. Unklar ist, ob ein Mönch in der hochmittelalterlichen Darstellung der Hölle im Hortus-Deliciarum-Manuskript![]() der Herrad von Landsberg

der Herrad von Landsberg![]() ein „Buch in einer Buchtasche“ mitführt oder ein „Beutelbuch“ in der Hand hält. In letzterem Fall wäre der erste Gebrauch von Beutelbüchern vermutlich schon auf das 12. Jahrhundert (oder auf einen noch früheren Zeitraum) zu datieren.

ein „Buch in einer Buchtasche“ mitführt oder ein „Beutelbuch“ in der Hand hält. In letzterem Fall wäre der erste Gebrauch von Beutelbüchern vermutlich schon auf das 12. Jahrhundert (oder auf einen noch früheren Zeitraum) zu datieren.

Grundsätzlich ist eine Beutelbuchfigur in einem Wappen wie die gemeine Figur Buch beziehungsweise nach den heraldischen Regeln für eine Buchfigur aufzureißen (siehe dort). Im Unterschied zum Buch erscheint das Beutelbuch jedoch am Unterschnitt mit einem überstehenden beutelartigen Leder mit kunstvoll geflochtenem Knoten. Es wird bevorzugt geschlossen und balkenweise gestellt dargestellt, gewöhnlich mit dem „geknoteten Beutel“ nach heraldisch rechts gerichtet. Andere Stellungen und besondere Attribute (Messingring, Verschlussbänder, Schließen) sollten gemeldet werden, insbesondere wenn Teile der Figur durch eine andere heraldische Tinktur vom Rest des Motivs abweichen. Zu beachten ist, dass ein Beutelbuch beim Transportieren gewöhnlich mit dem Kopf/Oberschnitt nach unten hängt, so dass es, wenn es nach oben gehoben und gedreht wird, unmittelbar zum Lesen zur Verfügung steht. Demnach ist ein Beutelbuch, welches im Wappen mit dem Knoten/Beutel zum oberen Schildrand gerichtet ist, als „hängendes“ oder „gestürztes“ Beutelbuch zu blasonieren.

Wappen/Siegel Schottenstift und Derivate

Eine Beutelbuchfigur findet sich in aktuellen Aufrissen des Wappens des Schottenstifts![]() . Die älteren Darstellungen dieser Wappen-/Siegelfigur wurden in der Literatur unterschiedlich interpretiert. Beispielsweise beschreibt der Siebmacher im Jahre 1882 das Motiv nicht als „Beutelbuch“, sondern lediglich als „Buch“:

. Die älteren Darstellungen dieser Wappen-/Siegelfigur wurden in der Literatur unterschiedlich interpretiert. Beispielsweise beschreibt der Siebmacher im Jahre 1882 das Motiv nicht als „Beutelbuch“, sondern lediglich als „Buch“:

„In Blau auf einem grünen Dreiberg ein senkrecht gestellter goldener Krummstab, überlegt in der Mitte mit einem roten Buch mit goldenen Beschlägen.“

Die Buch-/Beutelbuch-Figur aus dem Wappen Schottenstift fand Aufnahme in vielen abgeleiteten Wappen und Derivaten. Es erscheint sowohl in den Kommunalwappen von Breitenle![]() (wo der Schottenstift einen Gutshof betreibt oder betrieb) und Donaustadt

(wo der Schottenstift einen Gutshof betreibt oder betrieb) und Donaustadt![]() sowie in den Wappen vieler „Schottenäbte“[11].

sowie in den Wappen vieler „Schottenäbte“[11].

Wappen Donaustadt

Literatur

- Otto Glauning: Der Buchbeutel in der bildenden Kunst. Archiv für Buchgewerbe 63. 1926. S. 124ff.

- Lisl Alker, Hugo Alker: Das Beutelbuch in der bildenden Kunst. Ein beschreibendes Verzeichnis. (= Kleiner Druck der Gutenberg-Gesellschaft; Nr. 78). Umfaßt 447 Beschreibungen. Gutenberg-Gesellschaft, Mainz 1966

- Ursula Bruckner: Beutelbuch-Originale, in: Studien zum Buch- und Bibliothekswesen 9/1995, Seite 5-23

- Renate Klausner: Ein Beutelbuch aus Isny. In: Siegfried Joost (Hrsg.): Bibliotheca docet. Festgabe für Carl Wehmer. Verlag der Erasmus-Buchhandlung, Amsterdam 1963, S. 139–145

- Klaus Müller: Das Beutelbuch. Vom mittelalterlichen Stundenbuch zum aussergewöhnlichen Gästebuch. Selbstverlag, Landau-Nussdorf 2004, ISBN 3-933423-46-5

- Heinrich Schreiber: Buchbeutel und Hüllenband. Archiv für Buchgewerbe 76. 1939. S. 492ff.

- Heinrich Schreiber: Vom Buchbeutel und seinen Verwandten. St. Wiborada 7. 1940. S. 13ff.

- Sof. Larsen: To minder fra de aabne ting. Ex bibliothecae Univ. Hafniensis. Kopenhagen 1920. S. 15ff.

- E. Majkowski: Neues zum Buchbeutel in der bildenden Kunst. Gutenberg-Jahrbuch 14. 1939. S. 331ff.

- Herm. Degering: Ein calendarium pugillare mit computus aus dem Jahre 1294, Buch und Bucheinband, Festschr. f. Hans Loubier. Leipzig 1923. S. 79ff.

- Margit J Smith, Jim Bloxam: The medieval girdle book project (PDF; 1,1 MB). In The International Journal of the Book. Vol. 3, No. 4, 2005/06.

- Bettina Wagner in: Außenansichten: Bucheinbände aus 1000 Jahren aus den Beständen der Bayerischen Staatsbibliothek München. Harrassowitz, Wiesbaden 2006, Nr. 16 und 17, ISBN 3-447-05434-4

- K. Küp: A 15 th century girdle book. Bull. of the New York Public Library 43. 1939. S. 471ff. (englisch)

Einzelnachweise

- ↑ Heinrich Schreiber: Buchbeutel, in: Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte

, Bd. 2, 1947, Sp. 1343–1346

, Bd. 2, 1947, Sp. 1343–1346

- ↑ Buchbinderei Müller: Das Beutelbuch. 2009, abgerufen am 30. August 2017.

- ↑ Wappenbeschreibung: „In Rot ein silberner Balken (Bindenschild), darüber ein goldener Krummstab, der mit einem rotem Beutelbuch belegt ist. “

- ↑ Georg Scheibelreiter: Heraldik. Oldenbourg Verlag, Wien 2006, ISBN 3-7029-0479-4, S. 82.

- ↑ Neubecker, Ottfried: Heraldik. Wappen - ihr Ursprung, Sinn und Wert. Battenberg Verlag im Weltbild Verlag, Augsburg 1990, ISBN 3-89441-275-5, S. 136–137 (© EMD-Service für Verleger. Luzern, Schweiz 1990. Deutsche Ausgabe: Genehmigte Lizenausgabe. Titel der amerikanischen Ausgabe: Heraldry. Sources, Symbols and Meaning.).

- ↑ Gert Oswald: Lexikon der Heraldik. Bibliographisches Institut, Mannheim, Wien, Zürich 1984, ISBN 3-411-02149-7, S. 63 (Digitalisat [abgerufen am 29. Februar 2020]).

- ↑ Donald Lindsay Galbreath, Léon Jéquier: Handbuch der Heraldik. Battenberg Verlag, Weltbild Verlag, Augsburg 1990, ISBN 3-89441-259-3, S. 136, 167 (französisch: Manuel du Blason. Lausanne, Lyon 1942. Übersetzt von Ottfried Neubecker).

- ↑ Hochspringen nach: 8,0 8,1 Lexikon der Kunst: Beutelbuch. Band 1. E. A. Seemann Verlag. 1987-1994. S. 522. ISBN 3-363-00044-8 (Digitale Bibliothek. Band 43. Directmedia. Berlin 2001. S. 3501)

- ↑ Meyers Großes Konversationslexikon: Bocksbeutel. Ein Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens. Sechste, gänzlich neubearbeitete und vermehrte Auflage. Leipzig und Wien 1905-1909. Bd. 3. Spalte 114.

- ↑ J. Siebmacher's grosses und allgemeines Wappenbuch, I. Band, 5. Abteilung, 2. Reihe; Klöster; Verfasser: G.A. Seyler, F. Kraemer; Publikation: Nürnberg: Bauer & Raspe, 1882. Seite 90. Tafel 101

- ↑ Ales Zelenka, Walter Sauer: Die Wappen der Wiener Schottenäbte. Wien. 1971.